ブログ

2025-05-15 22:52:08

フレイルと相続対策

最近よく耳にするようになったフレイルと相続のお話。

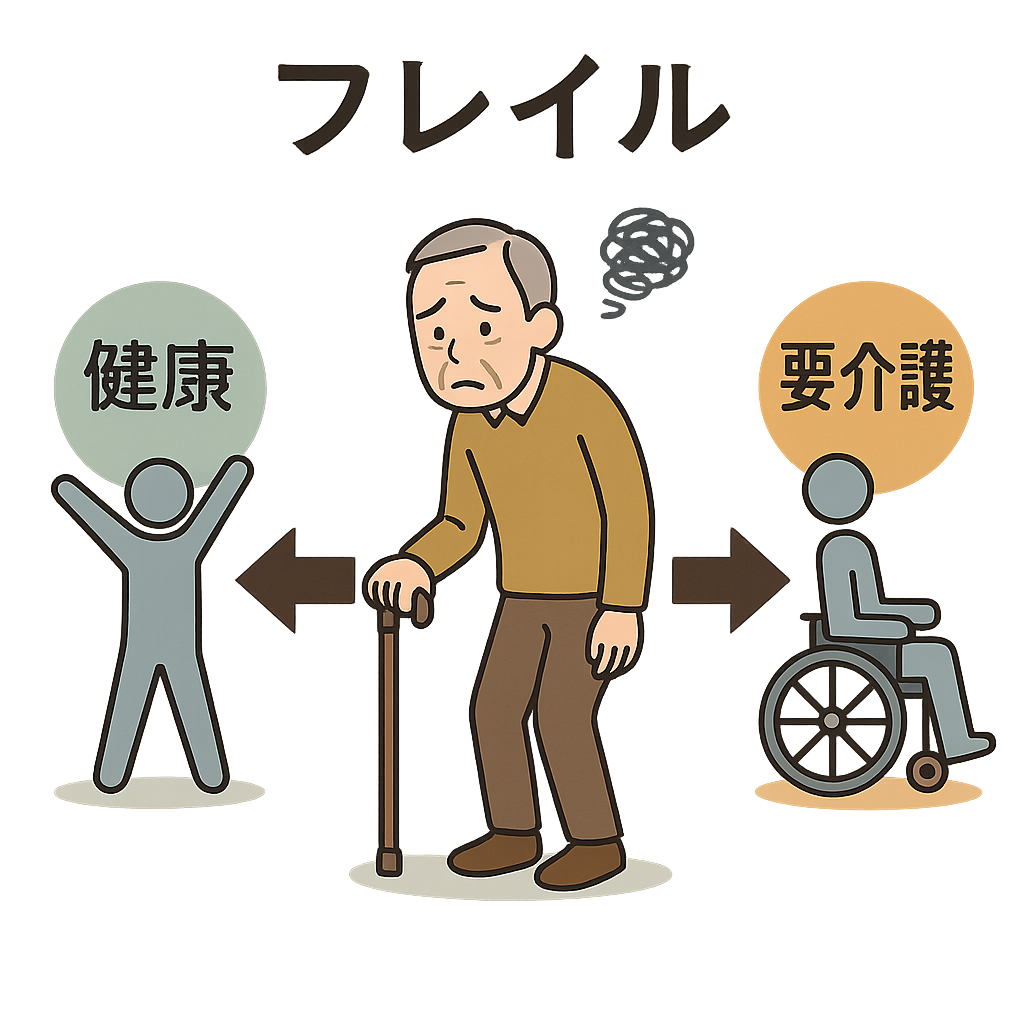

フレイルとは、高齢者の健康状態において「健康」と「要介護状態」の間に位置する虚弱状態を指します。

日本語では「フレイル」、

英語では「Frailty(脆弱性)」と呼ばれています。

フレイルの特徴

フレイルには次の三つの主な側面があります。

身体的フレイル …筋力低下、体重減少、疲労感、歩行速度の低下、活動量の減少

精神・心理的フレイル…認知機能低下、うつ状態

社会的フレイル …独居、社会的孤立、経済的問題

フレイルの診断基準

一般的に、以下の5項目のうち3項目以上に該当する場合は「フレイル」、1〜2項目に該当する場合は「プレフレイル(前段階)」と診断されます。

◇体重減少(意図しない体重減少)

◇疲労感(何をするのも面倒と感じる)

◇筋力低下(握力の低下)

◇歩行速度の低下

◇身体活動の減少

フレイルの発症年齢について

フレイルは特定の年齢で突然発症するものではなく、年齢とともに徐々にリスクが高まる状態です。

日本の研究データから見る

フレイルの有病率

日本での調査によると、高齢者におけるフレイルの有病率は次のような傾向があります。

65-74歳 …約5-10%

75-84歳 …約10-20%

85歳以上…約30-40%

フレイルの高齢者は、そうでない高齢者と比較して認知症発症リスクが約2〜3倍高いといわれています。

また、フレイルと軽度認知障害を併せ持つ人は、認知症への進行速度が速い傾向があります。

予防・対策における共通点

フレイルと認知症は予防・対策においても共通点があります。

運動 …有酸素運動や筋力トレーニングは両方に効果的です。

栄養 …地中海食やたんぱく質摂取は両方に保護的に働きます。

社会参加…社会的交流の維持は両方のリスク低減に寄与します。

認知活動…脳を使う活動は認知機能だけでなく身体機能維持にも関連します。

フレイルと認知症は密接に関連しており、互いに影響し合う関係にあります。

相互に関連するメカニズム

フレイルと認知症は別々の状態ですが、次のような共通のメカニズムや相互作用があります。

共通の危険因子…高齢

炎症反応の増加…栄養不良

身体活動の低下…社会的孤立

身体的フレイルと認知機能

筋力低下が脳への血流や酸素供給に影響を与える可能性があり。運動機能の低下が認知機能低下のリスク因子となります。

また「認知的フレイル」という概念があり、身体的フレイルと軽度認知障害が共存する状態を指します。

アルツハイマー病などの認知症への移行リスクが高くなります。

フレイルと相続対策の関係性

高齢者のフレイルと相続対策は、一見別の問題のように見えますが、実は密接に関連しています。フレイルの進行は認知機能や判断能力に影響を与え、相続計画や財産管理に大きな影響を及ぼす可能性があります。

フレイルが相続対策に与える影響

1. 意思決定能力への影響

フレイルは身体機能だけでなく、認知機能の低下をもたらします。進行すると、財産管理や相続に関する複雑な意思決定が困難になる可能性があります。

特に認知的フレイルの場合、財産管理能力の低下リスクが高まります。

2. 相続計画のタイミング

フレイルの進行前に相続計画を立てることの重要です。

判断能力が低下する前の早期からの準備が望ましく、フレイル状態になってからでは、法的手続きが複雑化する可能性があります。

フレイルを考慮した相続対策

1. 事前の法的準備

任意後見制度の活用: フレイル進行による判断能力低下に備えた制度

遺言書の早期作成: 自分の意思を明確に残しておくための重要なステップです。

家族信託の検討: 認知症などになった場合の財産管理の仕組みを事前に構築する必要があります。

2. 生前贈与の活用

フレイルが進行する前の計画的な財産移転が必要です。

相続税対策としての生前贈与の検討

自分の判断で財産を分配できるうちに行動することが大切ですね。

3. 専門家との連携

医療・介護の専門家と法律・金融の専門家の連携ができていることが望ましいです。

最後にお伝えしたいのは、「フレイル」と「相続対策」は、どちらも“自分らしく生きる”ために大切な準備だということです。

フレイルの進行により判断能力が低下すると、せっかくの思いが形にできなくなる可能性もあります。

だからこそ元気なうちに、医療・介護・法律・税務など、信頼できる専門家に相談することが、安心につながる第一歩です。

「まだ大丈夫」と思える今こそが、最も良い準備のタイミングです。未来の自分と家族のために、一緒に備えていきましょう。

フレイルと相続対策

最近よく耳にするようになったフレイルと相続のお話。

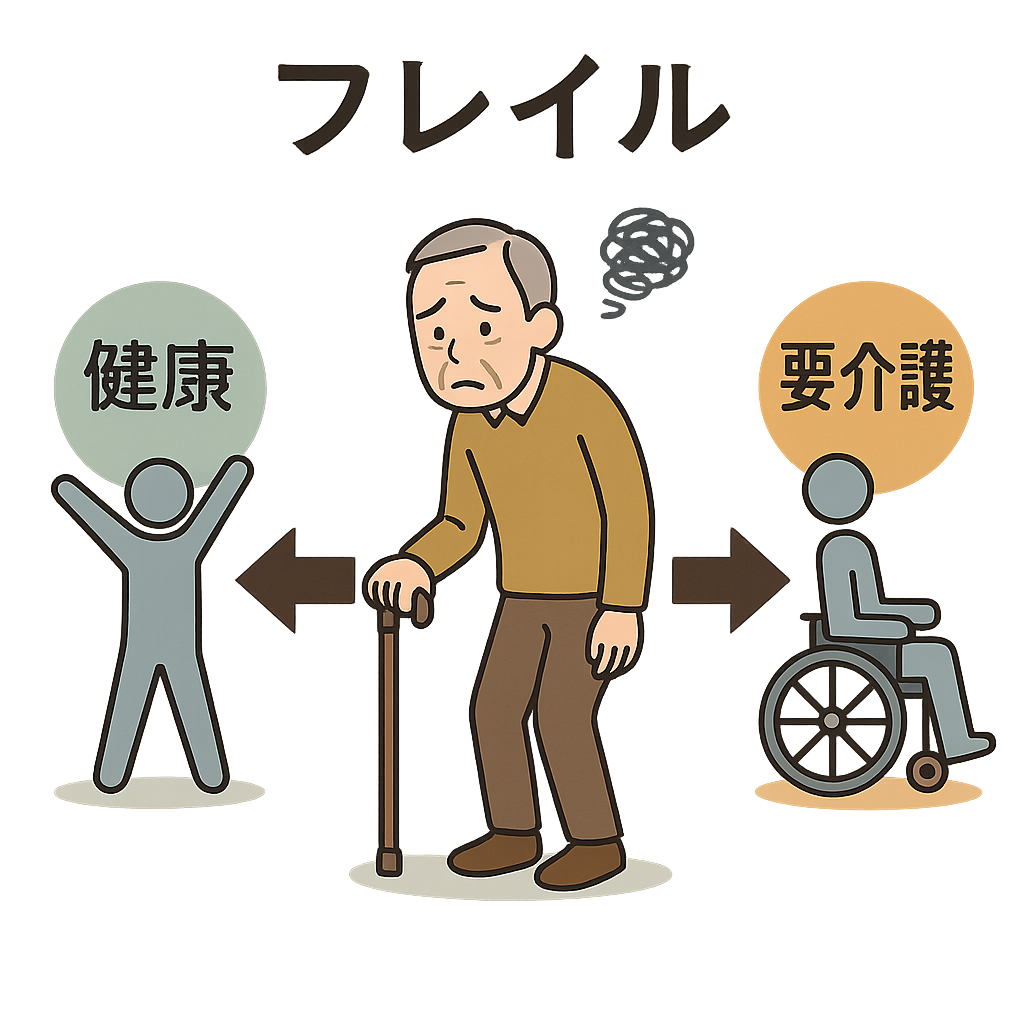

フレイルとは、高齢者の健康状態において「健康」と「要介護状態」の間に位置する虚弱状態を指します。

日本語では「フレイル」、

英語では「Frailty(脆弱性)」と呼ばれています。

フレイルの特徴

フレイルには次の三つの主な側面があります。

身体的フレイル …筋力低下、体重減少、疲労感、歩行速度の低下、活動量の減少

精神・心理的フレイル…認知機能低下、うつ状態

社会的フレイル …独居、社会的孤立、経済的問題

フレイルの診断基準

一般的に、以下の5項目のうち3項目以上に該当する場合は「フレイル」、1〜2項目に該当する場合は「プレフレイル(前段階)」と診断されます。

◇体重減少(意図しない体重減少)

◇疲労感(何をするのも面倒と感じる)

◇筋力低下(握力の低下)

◇歩行速度の低下

◇身体活動の減少

フレイルの発症年齢について

フレイルは特定の年齢で突然発症するものではなく、年齢とともに徐々にリスクが高まる状態です。

日本の研究データから見る

フレイルの有病率

日本での調査によると、高齢者におけるフレイルの有病率は次のような傾向があります。

65-74歳 …約5-10%

75-84歳 …約10-20%

85歳以上…約30-40%

フレイルの高齢者は、そうでない高齢者と比較して認知症発症リスクが約2〜3倍高いといわれています。

また、フレイルと軽度認知障害を併せ持つ人は、認知症への進行速度が速い傾向があります。

予防・対策における共通点

フレイルと認知症は予防・対策においても共通点があります。

運動 …有酸素運動や筋力トレーニングは両方に効果的です。

栄養 …地中海食やたんぱく質摂取は両方に保護的に働きます。

社会参加…社会的交流の維持は両方のリスク低減に寄与します。

認知活動…脳を使う活動は認知機能だけでなく身体機能維持にも関連します。

フレイルと認知症は密接に関連しており、互いに影響し合う関係にあります。

相互に関連するメカニズム

フレイルと認知症は別々の状態ですが、次のような共通のメカニズムや相互作用があります。

共通の危険因子…高齢

炎症反応の増加…栄養不良

身体活動の低下…社会的孤立

身体的フレイルと認知機能

筋力低下が脳への血流や酸素供給に影響を与える可能性があり。運動機能の低下が認知機能低下のリスク因子となります。

また「認知的フレイル」という概念があり、身体的フレイルと軽度認知障害が共存する状態を指します。

アルツハイマー病などの認知症への移行リスクが高くなります。

フレイルと相続対策の関係性

高齢者のフレイルと相続対策は、一見別の問題のように見えますが、実は密接に関連しています。フレイルの進行は認知機能や判断能力に影響を与え、相続計画や財産管理に大きな影響を及ぼす可能性があります。

フレイルが相続対策に与える影響

1. 意思決定能力への影響

フレイルは身体機能だけでなく、認知機能の低下をもたらします。進行すると、財産管理や相続に関する複雑な意思決定が困難になる可能性があります。

特に認知的フレイルの場合、財産管理能力の低下リスクが高まります。

2. 相続計画のタイミング

フレイルの進行前に相続計画を立てることの重要です。

判断能力が低下する前の早期からの準備が望ましく、フレイル状態になってからでは、法的手続きが複雑化する可能性があります。

フレイルを考慮した相続対策

1. 事前の法的準備

任意後見制度の活用: フレイル進行による判断能力低下に備えた制度

遺言書の早期作成: 自分の意思を明確に残しておくための重要なステップです。

家族信託の検討: 認知症などになった場合の財産管理の仕組みを事前に構築する必要があります。

2. 生前贈与の活用

フレイルが進行する前の計画的な財産移転が必要です。

相続税対策としての生前贈与の検討

自分の判断で財産を分配できるうちに行動することが大切ですね。

3. 専門家との連携

医療・介護の専門家と法律・金融の専門家の連携ができていることが望ましいです。

最後にお伝えしたいのは、「フレイル」と「相続対策」は、どちらも“自分らしく生きる”ために大切な準備だということです。

フレイルの進行により判断能力が低下すると、せっかくの思いが形にできなくなる可能性もあります。

だからこそ元気なうちに、医療・介護・法律・税務など、信頼できる専門家に相談することが、安心につながる第一歩です。

「まだ大丈夫」と思える今こそが、最も良い準備のタイミングです。未来の自分と家族のために、一緒に備えていきましょう。