ブログ

2025-06-09 09:48:16

民法902条(遺言による相続分の指定)

✍️遺言で相続分を自由に決められるってホント?【民法第902条】

相続は基本的に民法のルール(法定相続分)で分けるのが原則ですが…実は、被相続人(亡くなった方)の 遺言ひとつで、このルールを変えることができるのです❗

「相続分の指定」とは?

📜 民法第902条では、被相続人は次のことができます(´ω´)ノ

💡 相続人ごとに自由な割合で相続分を指定できる

💡 誰に何割という指定を、第三者(例:信頼できる専門家)に任せることも可能

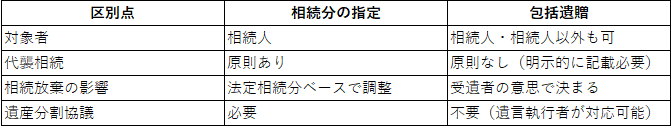

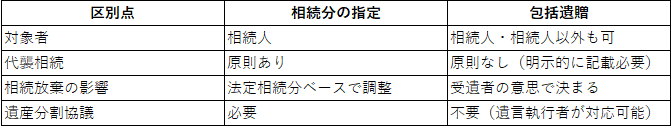

🧩 相続分の指定と包括遺贈の違い

相続分を「割合」で与えるという点では似ている「包括遺贈」と混同されがちです。

🧠 判断が難しいケースでは、文言の違いで解釈が180度変わることも。専門家の確認が重要です!

⚠️ よくある注意点と問題点

割合の合計が100%になっていない(;´・ω・)

→ 遺言が不完全と解され、解釈や補完が必要になります。

相続人が漏れている(;´∀´)

→ 指定のない相続人がトラブルの原因に。

遺留分との関係( ノД`)シクシク…

→ 「ゼロ」と指定された相続人が遺留分侵害額請求をする可能性あり。

第三者指定の曖昧性(。´・ω・)?

→ 誰がどう決めるのか不明確なケースも。

遺言執行者による実行ができない(´・ω・`)

→ 相続分の指定だけでは執行者が動けないため、結局遺産分割協議が必要。

🧠 トラブル防止のために:専門家の関与がカギ!

遺言による相続分の指定は、確かに強力な手段ですが、表現や記載方法次第で解釈が分かれる危険性があります。

✅ 専門家に相談することで得られるメリット(*´ω`*)

①正確な文言による遺言作成

②将来的な遺留分請求や無効主張のリスク回避

③相続人間のトラブル防止

④税務的な最適化による節税効果

結論:意思を確実に実現するために

遺言による「相続分の指定」は、法定相続ルールに縛られず、被相続人の想いをダイレクトに反映できる優れた制度です。

しかし、その運用には注意点も多く、内容次第ではかえって相続人間の紛争を引き起こしかねません。

💬「どう書けばよいか分からない」

💬「相続人の関係が複雑で…」

そんな方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。相続実務に精通した専門家が、あなたの意思を法的に確実に実現するお手伝いをいたします(´ω´)ノ

民法902条(遺言による相続分の指定)

『条文内容』

(遺言による相続分の指定)

第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

(遺言による相続分の指定)

第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

✍️遺言で相続分を自由に決められるってホント?【民法第902条】

相続は基本的に民法のルール(法定相続分)で分けるのが原則ですが…実は、被相続人(亡くなった方)の 遺言ひとつで、このルールを変えることができるのです❗

「相続分の指定」とは?

📜 民法第902条では、被相続人は次のことができます(´ω´)ノ

💡 相続人ごとに自由な割合で相続分を指定できる

💡 誰に何割という指定を、第三者(例:信頼できる専門家)に任せることも可能

🧩 相続分の指定と包括遺贈の違い

相続分を「割合」で与えるという点では似ている「包括遺贈」と混同されがちです。

🧠 判断が難しいケースでは、文言の違いで解釈が180度変わることも。専門家の確認が重要です!

⚠️ よくある注意点と問題点

割合の合計が100%になっていない(;´・ω・)

→ 遺言が不完全と解され、解釈や補完が必要になります。

相続人が漏れている(;´∀´)

→ 指定のない相続人がトラブルの原因に。

遺留分との関係( ノД`)シクシク…

→ 「ゼロ」と指定された相続人が遺留分侵害額請求をする可能性あり。

第三者指定の曖昧性(。´・ω・)?

→ 誰がどう決めるのか不明確なケースも。

遺言執行者による実行ができない(´・ω・`)

→ 相続分の指定だけでは執行者が動けないため、結局遺産分割協議が必要。

🧠 トラブル防止のために:専門家の関与がカギ!

遺言による相続分の指定は、確かに強力な手段ですが、表現や記載方法次第で解釈が分かれる危険性があります。

✅ 専門家に相談することで得られるメリット(*´ω`*)

①正確な文言による遺言作成

②将来的な遺留分請求や無効主張のリスク回避

③相続人間のトラブル防止

④税務的な最適化による節税効果

結論:意思を確実に実現するために

遺言による「相続分の指定」は、法定相続ルールに縛られず、被相続人の想いをダイレクトに反映できる優れた制度です。

しかし、その運用には注意点も多く、内容次第ではかえって相続人間の紛争を引き起こしかねません。

💬「どう書けばよいか分からない」

💬「相続人の関係が複雑で…」

そんな方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。相続実務に精通した専門家が、あなたの意思を法的に確実に実現するお手伝いをいたします(´ω´)ノ